サステナビリティ担当オフィサーメッセージ

取締役 社長執行役員 COO & CFO サステナビリティ推進部門 部門長 吉田 勝彦

現在の社会環境は、気候変動の深刻化、生物多様性の喪失、資源の枯渇、人権問題の深刻化、地域紛争など世界情勢の変化とともに複雑に絡み合う多くの課題に直面しています。これらの課題は、私たち自身の事業、そして人々の暮らしや将来に直結する喫緊のテーマです。

こうした認識のもと、私たちサステナビリティ推進部門は当社グループの経営理念「より良き品を、より早く、より多く、より安く、より賢くつくることで 持続可能かつ地球にやさしく豊かな社会の実現に貢献する」を具体的な活動に結びつけ、事業を通じて社会課題を解決する役割の一翼を担っています。サステナビリティの実践が社会に対する私たちの責務であると同時に、事業リスクを適切に管理し、新たな成長機会を創出することが企業価値向上の根幹であるとの考えのもと、グループ全体での取り組みとして推進しています。

中でも、カーボンニュートラルの実現についてその重要性を認識し、達成に向けた取り組みを真摯に推進しています。製造工場における再生可能エネルギーの導入に注力しており、主力工場であるタイ、フィリピン、カンボジアでの大規模太陽光発電事業はその象徴的な事例です。カンボジアでは、既存工場および将来の工場拡張時における使用電力のすべてを再生可能エネルギーで賄う見込みであり、これは「ものづくり」における環境負荷低減の大きな一歩となります。これらの取り組みを支える事業基礎として、2024年6月には定款に再生可能エネルギーの事業化を加えました。これにより、お客様や地域社会の環境ニーズにお応えするとともに、自ら大規模な発電事業に取り組むことでコスト競争力の強化も図ってまいります。

そして私たちは、その継続的な成長の原動力が「情熱=Passion」を持った「人」そのものであると考えています。多様なバックグラウンドを持つ従業員一人ひとりが、情熱を持って挑戦できる環境こそが、革新的な技術や事業を生み出す土壌となります。その実現のために、国籍や属性などにとらわれない「対等の精神」を基本に、次世代を担う人材の発掘や育成を体系的に進め、組織全体の活力を高めてまいります。

これらの取り組みを通じて、すべてのステークホルダーの皆様のご期待にお応えし、事業を通じて社会課題を解決することで、豊かで持続可能な未来を築いてまいります。そして、皆様に選ばれる「世界を動かす、なくてはならない会社」であり続けるため、私たちは挑戦を続けてまいります。

執行役員 サステナビリティ推進部門 副部門長 塩崎 哲

ミネベアミツミグループは、グローバルに事業を展開する企業として、サステナビリティを経営の中核に据え、事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。複雑化・深刻化する気候変動や人権などの地球規模の課題に対し、グループ一丸となってその解決に取り組んでまいります。

サステナビリティ推進体制

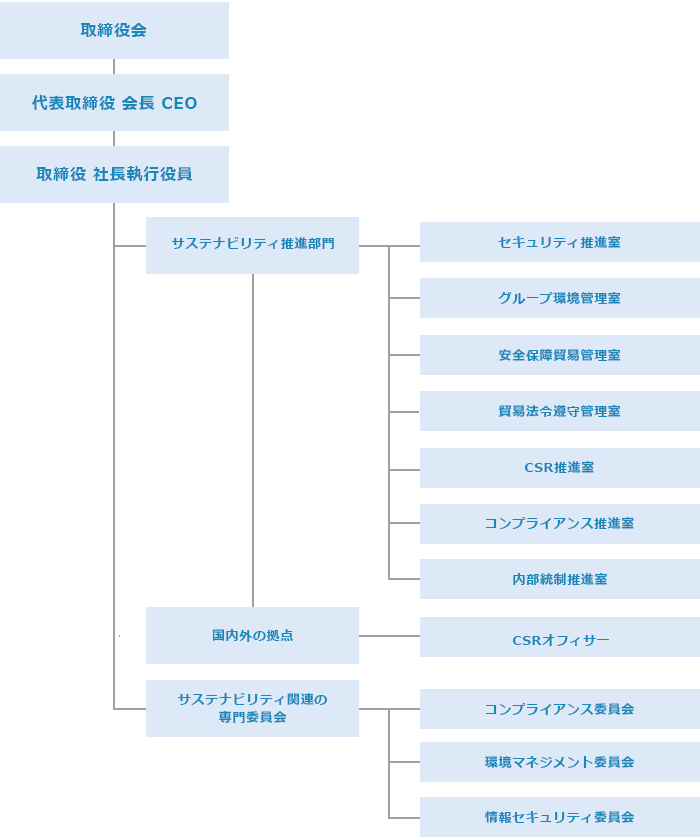

私たちは、実効性の高いガバナンス体制を構築するため、監視と執行の機能を分離し、2019年に7つの専門部署で構成される「サステナビリティ推進部門」を設置しました。これらの専門部署が事務局となり、重要課題を専門的に審議する「コンプライアンス委員会」「環境マネジメント委員会」「情報セキュリティ委員会」を運営しており、サステナビリティ推進部門と各委員会が緊密に連携することで、グループ全体の活動を牽引しています。

この体制のもと、気候変動や環境保全といった環境課題(E)、地域社会への貢献や人権・労働安全衛生などの社会課題(S)、サプライチェーンにおけるリスク管理やサイバーセキュリティといったガバナンス課題(G)のそれぞれに対し、全社的な取り組みを強化しています。各専門部署および委員会の活動は、定期的または必要に応じて取締役会へ報告され、その指導監督のもとで実効性を確保するよう努めています。

環境(E)への取り組み

グループ環境管理室を中心として、全世界にまたがる専門組織を構築し、さまざまな課題に取り組んでおります。

社会(S)への取り組み

私たちグループの持続的な成長を支える最も重要な基盤は「人」です。当社の強みである事業と技術の相合とは、まさに「人」の相合に他なりません。そして、従業員一人ひとりが抱く目標や志、すなわち「情熱」こそが、当社グループを動かすエネルギーの源泉であると考えています。

この考えに基づき、私たちは「対等の精神」を人材マネジメントの基本方針に掲げています。多様なバックグラウンドを持つ従業員一人ひとりが、その能力を最大限に発揮できる機会を創出するため、従来の実務経験重視型の人材教育を戦略的なものへと転換し、次世代に向けた変革や施策を拡充しています。さらに、従業員が「情熱」を胸に思う存分挑戦できるよう、評価制度の改訂などを通じて、挑戦を後押しする環境づくりを積極的に進めています。

また、事業を展開する国や地域の発展なくして自社の発展はないと考え、それぞれの地域文化や慣習を尊重し、現地の皆様との対話を大切にしながら、ともに未来を創造する「良き企業市民」であることを目指しています。

「人」と「社会」への貢献は時に長く地道な取り組みを要しますが、私たちはこの歩みを止めることなく、すべてのステークホルダーの皆様との対話を重ね、より良い社会の実現に向けて活動を続けてまいります。

ガバナンス(G)への取り組み

さまざまなステークホルダーの皆様に対して社会的な責任を果たしつつ、持続的な企業価値を創造するには、利益の最大化という「攻め」の経営と、リスクを的確に管理する「守り」の経営の両立が不可欠です。私たちはそのためにも、重要テーマとして「経営体制の強靭化」を掲げ、「コーポレートガバナンスの充実化」と「リスクマネジメントの強化」をマテリアリティとしています。

具体的には、ガバナンス面で取締役会の実効性の向上、内部管理体制の充実、開示内容の更なる進化とその体制整備に努め、またリスク管理面ではグローバルなリスクカルチャーの確立、レジリエンスの事業運営の実現、情報セキュリティリスクへの対応力強化などを目指してまいります。これにより、いかなる経営環境の変化にも迅速かつ的確に対応し、ステークホルダーの皆様の信頼にお応えしてまいります。

サステナビリティ推進部門 Chief Green Officer 江口 博行

気候変動をはじめとする対応が国内外で喫緊の課題となる中、「Eco/Efficiency」を重視する「QCDESS®」戦略(品質・価格・納期・エコ・効率・サービス・スピード)を2051年の当社100周年に向けた基礎固めとして掲げています。

特に当社のマテリアリティのなかでも「地球環境課題解決への貢献」を掲げ、「再生可能エネルギーの利用拡大等による環境負荷の最小化」と、当社の最大の強みである超精密加工技術等をいかし「環境貢献型製品による世界のCO2排出量削減」を通じて、世界全体の温室効果ガス排出量削減に貢献します。

2024年10月にSBT(Science Based Targets)認定を取得した、2023年3月期を基準年として2031年3月期までにScope1、2排出量を42%削減、Scope3カテゴリ11(販売した製品の使用)を25%削減という目標を踏まえ、「脱炭素社会に向けたMMIロードマップ」を新たに策定しました。さまざまな取り組みを統合・整理体系化・加速し、環境負荷低減と企業価値向上の両立を全社一丸となって追求します。