ESG関連情報

TCFD提言に基づく開示

ガバナンス

当社の「気候変動関連リスク管理規程」に基づき、気候変動に関するリスクと機会に対応しています。本規程では、気候変動関連のリスクと機会に関する社内管理体制とPDCAサイクルによるリスクと機会の管理プロセスを決定しています。

気候変動関連のリスクと機会の管理の最高責任者は会長 CEOであり、リスク全般に対応するリスク管理委員会と、気候変動関連のリスクと機会を含む環境マネジメントを担当する環境マネジメント委員会を活用して、気候変動関連のリスクと機会の管理を行い、対応状況、目標に関する進捗状況を評価、監督します。なお、Carbon Neutral Steering Committeeは、会長CEO直属の委員会としてカーボンニュートラルへの取組方針や基本施策の社内調整や提言を行います。

気候変動関連のリスクと機会の社内管理体制

会長CEOは、上席執行役員会議において気候変動に関連するガバナンスの有効性を評価し、取締役会は、会長 CEOを含む業務執行責任者が気候変動関連のリスクと機会に対して適切な対応を行っていることを監視、監督します。

サステナビリティ担当役員は、サステナビリティ課題の一つとして気候変動関連課題への対応状況を取り扱います。

| 組織体/開催頻度 | 役割 | 責任者 | メンバー |

|---|---|---|---|

| 取締役会 (原則毎月1度) |

取締役会は、社長を含む業務執行責任者が気候変動関連リスクと機会に対して適切な対応を行っていることを監視、監督する。 | 代表取締役 会長 CEO | 代表取締役副会長 取締役社長執行役員 COO&CFO 取締役副社長執行役員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 社外取締役 |

| 上席執行役員会議 (原則毎月1度) |

上席執行役員会議は、気候変動及びガバナンス関連のリスク所有者に対する経営陣のアプローチを完投し、必要に応じて異議を唱え、また気候変動関連のリスクや機会を効果的に特定、評価、管理、監視するためのプログラムの確認に責任を負う。 |

代表取締役 会長 CEO |

代表取締役副会長 取締役社長執行役員 COO&CFO 取締役副社長執行役員 取締役常務執行役員 |

| Carbon Neutral Steering Committee (年に2回程度) |

CNSCは、工場における「消費する電力」の削減、当社製品を通じての「消費される電力」の削減を推進する。 |

チーフ・グリーン・ オフィサー(CGO) |

上席執行役員会議メンバー、事業部長、総支配人、工場長 |

| リスク管理委員会 (年に2回) |

リスク管理委員会は、事業目標の達成及び事業運営を阻害する要因への全社的対応を目的として、全社的リスクマネジメントの推進をはかる。気候変動に関連するリスクと機会に関しても、環境マネジメント委員会と連携し、総合的マネジメントの推進をはかる。 | 人事総務担当役員 | 委員長が指名し、取締役会にて承認された者 |

| 環境マネジメント 委員会 (年に2回) |

気候変動に関連するリスクや機会の評価/再評価結果、対応計画の実施状況及び、目標に関する進捗状況の評価及び監督を含み、事業戦力への影響の分析結果をリスク管理委員会、取締役会へ報告する。 | チーフ・グリーン・ オフィサー(CGO) |

社長が指名し、取締役会にて承認された者 |

リスク管理

管理プロセス

当社における気候変動関連のリスクと機会の管理プロセスは下図のとおりであり、このPDCAサイクルを毎年度全社的に実施します。

リスク評価の際には、当社の直接操業だけでなく、原材料調達や物流、顧客やエンドユーザーなどバリューチェーンの上流や下流を考慮に入れて評価します。

管理プロセスの過程で、各部門責任者からなる環境マネジメント委員会において審議を行い、その審議結果を上席執行役員会議、取締役会がチェックします。具体的には、日常的な情報収集活動(監視体制)を通じ、可能な限りリスクを事前に予知し、危機発生時の被害の大きさを想定(被害想定)し、その発生を未然に防止(防止策・軽減策)するとともに、万が一、危機が発生した場合には、損失を最小限にくい止めるため、リスク管理委員会が主導する緊急事態対応に移行します。

抽出方法

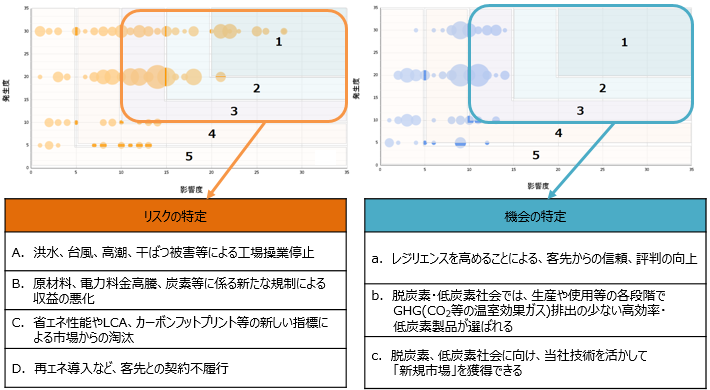

リスクと機会を下記の分類に従い抽出しました。

評価方法

抽出したリスクと機会を下記の評価方法で定量化しました。

―影響度:「量的影響」と「質的影響」について、合計を算出(1~30点)

―発生度:「可能性が非常に高い」~「可能性が低い」の範囲を4段階で判断(5~30点)

上記により定量化したところ、下記のような分布となり、強度が高いところから「1」「2」「3」「4」「5」までランク付けを行い、下記枠内を当社のリスクと機会として特定しました。

期間設定

気候変動に関連するリスクと機会の特定を行うに当たっては、下記の短期的・中期的・長期的観点に立って検討しました。

対応計画

当社として気候変動に関連するリスクと機会を特定し、2025年3月期対応計画をまとめました。リスクに対応することが機会を生み出すという考え方の下、リスクと機会を表裏一体のものと捉えて対応計画をまとめています。

2025年3月期対応計画は、各事業部・各工場等の2025年3月期事業計画の中に位置づけられており、着実な実行を図ったうえで、その実績を取りまとめることとしています。

表1 2025年3月期の対応計画と対応実績

| 事項 | リスク | 機会 | 2025年3月期 対応計画 | 2025年3月期 対応実績 |

|---|---|---|---|---|

| 水リスク対応 | 洪水、台風、高潮、干ばつ等による工場の操業停止 | レジリエンスを高めることによる顧客からの信頼の確保 |

|

|

| 輸送を含めた生産性・資源エネルギー効率の向上 | 原材料や電力料金の高騰、炭素税等による収益の悪化 | 省エネ、低炭素、省資源の生産活動による収益の向上 | <生産効率向上>

|

|

| 製品性能の向上、新製品の提供 | 省エネ性能、LCA、CFP(カーボンフットプリント)等の新指標による市場淘汰 | 省エネ、低炭素、省資源の製品提供による市場の獲得 | <製品性能の向上>

|

|

| 顧客・国からの要求への対応 | 再エネ導入、CFP削減等の顧客要求の不履行によるビジネス喪失 | 脱炭素に向けた顧客要求の誠実な履行による受注の確保 |

|

顧客からの要求に対応

|

| PFC、SF6の排出抑制 | 温室効果の強いPFC、SF6の規制に伴いガス代替化、除害設備導入による、投資額増大 | PFC、SF6排出量削減への積極的な対応により、顧客からの信頼確保 |

|

|

戦略

当社は、2050年に世界全体でのカーボンニュートラルの実現に貢献することを当社の使命の一つと考えており、このため、当社自身の温室効果ガス排出を削減し、カーボンニュートラルの達成を目指すとともに、当社製品がお客様の温室効果ガス排出削減に貢献するよう努めます。当社自身の温室効果ガスの排出削減については、2031年3月期までに2023年3月期比42%削減の目標を立てており、まずこの目標を達成した上で、遅くとも2050年にはカーボンニュートラルを達成するよう取組を進めてまいります。

当社製品によるお客様の温室効果ガス削減についてはMMIビヨンドゼロの取り組みを行っており、これにより当社のScope3排出の抑制にも取り組みます。電動車、太陽光発電、グリーンデータセンターなどの気候変動対策に貢献する製品・設備等への部品供給、省エネ・省資源・長寿命な製品開発等を重要事業戦略として推進します。

シナリオ分析

シナリオ分析の方法

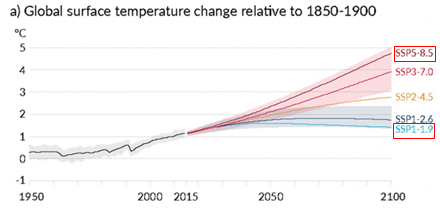

シナリオ分析を2023年3月期に特定したリスクと機会について実施しました。利用した気候シナリオは、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次統合報告書のSSP1-1.9(1.5℃)のシナリオを1.5℃上昇の将来社会像に、IPCCのSSP5‐8.5(4℃)のシナリオを4℃上昇の将来社会像に適用しました。1.5℃上昇の将来社会像と4℃上昇の将来社会像は表2のとおりです。

【参考】 IPCCの3つの気候シナリオによる世界平均気温の上昇予測

出典:IPCC AR6 WGIP 30a) Global surface temperature change relative to 1850-1900

表2 二つのシナリオによる将来の社会像

| 4℃シナリオ | 1.5℃シナリオ | |

|---|---|---|

| メインシナリオ | SSP 5-8.5(化石燃料による開発) | SSP 1-1.9(持続可能な開発) |

| 社会の方向性 | 急速な技術進歩と人的資本の発展による競争市場が進展、気候変動への「適応」が中心となる。 現在の延長線上にあり、物理的リスクがビジネスに大きな影響を与える。 |

環境の限界を尊重し、持続可能な道へと徐々に移行し、気候変動の「緩和」が大きく進む。 世界が目指すシナリオ、高効率化、電動化など新しい「技術」「市場」への対応が重要となる。 |

| 環境技術 | 低い | 高い |

| 法規制 | 緩い | 厳しい |

| エネルギー費用 | 将来的には高騰 (石油資源枯渇) |

当分上昇、将来的には低下 (再エネー拡大) |

| 洪水リスク | 多発 | 微増 |

| 海面上昇 | 大 | 小 |

| 干ばつリスク | 大 | 小 |

| 人口の増加 | 増 | 低 |

| 消費動向 | 資源多消費型、化石燃料依存 | 脱物質、省資源、省エネ志向 |

| その他 | 人的資本開発、競争市場、イノベーション重視 | 教育や健康への投資が加速、経済成長より福祉を重視 |

財務影響の推計結果(注参照)

シナリオ分析の結果、気候変動に伴う当社への財務影響の程度として、図1のグラフが得られました。「リスク」としてマイナスの影響、「機会」としてプラスの影響、気象災害の激甚化に伴う水害リスクへの対応によりマイナスの影響を防止する「対応」について、それぞれの財務影響の程度をグラフに表しています。

新規市場への参入機会は、1.5℃シナリオの場合は1,300億円程度の利益であり、4℃シナリオの場合の72億円程度より大きくなっており、こうしたビジネスチャンスをしっかりとつかみ取ることが重要であることが示唆されました。

一方、気象災害の激甚化に伴う水害リスクによるマイナスの財務影響が4℃シナリオ、1.5℃シナリオの双方で大きく指摘されました(1,900~2,100億円程度)。これは、アキダクトの水リスクマップ上で、河川洪水、沿岸洪水、干ばつのリスクがHighとExtremely Highの地域に、当社の計25工場が立地しているためです。この25工場について、水害に伴う売上高の減及び修繕費の支出を財務影響として計算しており、売上高の増のみが計算される機会の財務影響より、水害リスクの財務影響が大きく見えています。気候変動に伴う激甚な気象災害が水害リスクとして当社の財務に大きな影響を及ぼす可能性が示唆されました。当社は、2011年にタイの中部で発生した洪水により、当時タイに所有していた5工場のうち2工場が操業停止した経験を有しており、それ以来、水害リスクに対して、BCPの策定、防水堤や工場敷地のかさ上げ等の物理的対策を講じています。現在では、水害リスクのある工場では、リスクの程度に応じた適切な対策が講じられていると評価していますが、引き続き、水害リスクが具体化しないよう、対策状況のフォローアップ、改善向上に努めていきます。

このように後記注に記載する財務影響の計算方法に従って算出すると、水害リスクについて1,000億円超という大きな財務影響額が導き出されますが、この水害リスクに対しては、前述のとおりリスクの程度に応じたBCP策定、物理的対策を行っており、約9割のリスクを相殺する減災対策(対応)が講じられていることを見込んでいます。したがって、実際にこのような大きな財務影響が生ずる可能性は低いものと考えていますが、気候変動に伴う事業リスクの開示という趣旨に従い、皆さまのご理解の一助となるよう率直な数値を開示していることにご留意ください。

こうした水害リスクへの「対応」を実施することにより、1.5℃シナリオ・2050年では営業利益がプラスになることが見込まれました。

図1 リスク、機会、リスク対応の財務影響の程度

(注)財務影響の計算方法について

図1に示した財務影響額については、当社の財務データ(分野別・工場別の売上高、工場資産額等)をベースに、WWF Risk Filter Suiteや個別市場の成長予測値などから4℃シナリオ、1.5℃シナリオの別に将来変化のパラメーターを取り出し、財務影響額を計算しています。

機会については売上高の変化予測が利益額に直結しますが、洪水等の水害リスクでは、操業停止に伴う売上高の減少と修繕費の支出が二重に計上されるため、マイナスの財務影響が大きく見えることになります。

シナリオ分析による財務影響の評価とその対応について、表3に取りまとめました。

表3 シナリオ分析による財務影響の評価とその対応

| 項目 | 事業への影響 | 評価 | リスク・機会に対する対応 | 該当 シナリオ |

|---|---|---|---|---|

| 異常気象の激甚化 (サプライチェーンの寸断、自社操業の停止) |

<1.5℃/4℃> タイ、カンボジア、中国における事業所での河川洪水の発生により、修繕費、売上高減少などが発生する。また、沿岸地区のフィリピン等における事業所では、高潮や台風などによる災害で同様に影響が生じる可能性がある。 |

★★★ | リスク:

|

1.5℃ /4℃ |

| カーボンプライシング(炭素税・排出量取引の導入)、各国の炭素排出目標/政策(政策への対応による費用増加) | <1.5℃> 炭素税の導入や排出権取引、グリーン電力購入等に伴うエネルギーおよび温室効果ガス排出費用が増加する。一方で電力料金は再生可能エネルギーの大幅普及により、将来的に低下傾向となる。 |

★ | リスク:

|

1.5℃ |

| 低炭素社会への移行に伴う技術の進展 | <1.5℃> 省エネルギー性能が優れた製品、温室効果ガス排出量削減に寄与する製品のニーズが高まり、技術革新に追従することができなければ、製品として淘汰される。また、それらの対応のために技術開発、研究開発費が負担となる。 |

★★ | リスク:

|

1.5℃ |

| リスク対応による回復力 | <1.5℃> 気候変動により、過去のタイ洪水のような激甚災害が増えると想定される。 その際のBCP活動を事前に構築していくことで、顧客に対しての訴求力を向上することができる。 <4℃> 気候変動により、過去のタイの洪水のような激甚災害が一層頻発すると想定される。その際のBCP活動を事前に構築していくことで、顧客に対しての訴求力を向上することができる。 |

★ | 機会:

|

1.5℃ /4℃ |

| 製品及びサービスのニーズの変化/新市場への参入 | <1.5℃/4℃> 気候変動への対応によって電気自動車の普及が促進されることで、電気自動車で使用される重要部品の一つであるベアリングやモーター等の販売量が大幅に拡大する可能性がある。 気候変動への対応によって電気自動車、高効率機器(ドローン、ロボット等)、クリーンエネルギーの普及が促進されることで、ベアリング等の販売量が大幅に拡大する可能性がある。 |

★★ (1.5℃) ★ (4℃) |

機会:

|

1.5℃ /4℃ |

| 利益 | 費用 | |

|---|---|---|

| ★★★ | 1,250億円以上 | 1,250億円以上 |

| ★★ | 625-1,250億円未満 | 625-1,250億円未満 |

| ★ | 625億円未満 | 625億円未満 |

目標と指標

目標

温室効果ガス排出量(Scope1,2)

- 長期目標 2023年3月期比、2031年3月期までに42%削減*

- 最終目標 遅くとも2050年までに実質ゼロを達成

温室効果ガス排出量(Scope3・カテゴリ11<販売した製品の使用>)

- 2023年3月期比、2031年3月期までに25%削減*

当社グループ製品によるCO2排出削減貢献量

- 2023年3月期比、2031年3月期までに約400万t-CO2

* SBTとして認定取得済み

指標(2025年3月期)

- Scope1,2の温室効果ガス排出量* 79万t-CO2(対前年9.0%減)

- Scope1,2の温室効果ガス排出量の売上高原単位 0.519t-CO2/百万円(対前年16.2%減)

- 電力使用由来CO2排出量* 70万t-CO2(対前年9.0%増)

- 燃料消費起因CO2排出量 4.2万t-CO2(対前年8.3%増)

- 燃料以外、PFC及びSF6等起因CO2排出量 4.8万t-CO2(対前年20.4%減)

- 当社グループ製品によるCO2排出削減貢献量 469万t-CO2(対前年124%増)

* Scope2はマーケット基準を採用

サプライチェーン排出量(Scope1,2,3)

| '25/3 | 検証 | |||

|---|---|---|---|---|

| Scope1 | 90 | ● | ||

| Scope2 * | 700 | ● | ||

| Scope3 | 61,302 | ● | ||

| カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 4,559 | ● | |

| カテゴリ2 | 資本財 | 327 | ● | |

| カテゴリ3 | Scope1,2に含まれない燃料、およびエネルギー関連活動 | 132 | ● | |

| カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | 259 | ● | |

| カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 15 | ● | |

| カテゴリ6 | 出張 | 13 | ● | |

| カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 50 | ● | |

| カテゴリ8 | リース資産(上流) | ー | ||

| カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | 0.1 | ● | |

| カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 679 | ● | |

| カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 55,259 | ● | |

| カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 7 | ● | |

| カテゴリ13 | リース資産(下流) | ー | ||

| カテゴリ14 | フランチャイズ | ー | ||

| カテゴリ15 | 投資 | 2 | ● | |

*: マーケット基準 ●: 第三者検証受審対象

温室効果ガス排出量(Scope1,2)

温室効果ガスのCO2換算排出量推移 (総量&売上高原単位)

製品によるCO2排出削減貢献量