現在位置

- ホーム

- 企業・IR・採用

- 採用情報

- ミネベアミツミを語ろう

- 01 技術部門キーマン座談会

このページを印刷する

ここから本文です

ベアリングやモーター、半導体といった産業を支える基礎部品に始まり、IoTやスマートモビリティまで、新たな社会を支えるための各種プロダクトに強みを持つミネベアミツミ。技術力の原点ともいえる開発部門の3人のキーマンは、これからのものづくりをどう見ているのか。最新コンセプトである「クロステック」の狙いや、ミネベアミツミが目指す姿、求める人材像について語ってもらった。

-

鈴木 克敏

技術本部長

取締役 常務執行役員1986年入社、機械工学出身。入社後磁気記憶装置、周辺機器用モーター、車載用モーターと一貫して設計技術に携わる。現在は技術本部長という立場から、ミネベアミツミ全般の技術開発を担当。

-

稲本 繁典

技術本部

技術執行役1994年ミツミ電機入社、機械システム工学出身。専門領域はCAE(シミュレーション)技術、電磁アクチュエータ・モーター関連、ギア・機構・軸受・筐体設計など機械系設計技術全般。2019年より現職。

-

山﨑 玲治

東京研究開発センター

技師物理情報工学出身。前職の半導体メーカーを経て2017年にキャリア入社。東京研究開発センターで、ロボティクス技術に携わり、主に制御ソフトウェアの開発を担う。現在はモーター制御技術を担当。

Talk 1. 「クロステック」とは

相合を加速させる場としての

東京クロステックガーデンの“仕掛け”

2023年3月に、ミネベアミツミの新たな拠点「東京クロステックガーデン」が誕生しました。コンセプトや狙いについてお聞かせください。

鈴木:クロステックとは、いわゆる「相合(そうごう)」を意味します。「相合」とは当社の造語で、自社の技術や製品を「相い合わせる」ことで、さまざまな分野で新たな製品を創出していくという考え方です。相合を促進するには、従来的な閉ざされた「センター」ではなく、さまざまな人々が集う開かれた場、つまり「ガーデン」であるべき、というのが私の理解です。自由な発想でお互いの技術を融合したり、製品同士を組み合わせたりなど、コミュニケーションを通じて新しいアウトプットを生み出したいという思いが、「クロステックガーデン」という名前に込められています。

例えば私たちが今いる場所は、外部の方との相合活動を担う「協創フロア」です。当社のコア製品の要素技術が展示されており、加えて訪れたお客様に合わせて展示しご説明をさせていただくエリア。ここでの理解を踏まえて、「この技術を製品に使ったら面白そうだ」と発想してもらい、最後にミーティングルームでディスカッションを、というフロア構成になっています。

稲本:4階以下のフロアは、地域住民の方々にも活用いただける場として考えており、1階には科学館のような体験型の展示スペースを作りました。当社の認知度向上という目的もありますが、ここを訪れたお子さんに「将来こんな会社に入りたい」と思ってもらえたら嬉しいですね。

山﨑:さらに上層階は、社内の相合を促進するフロアなどが設けられています。せっかくこうした拠点ができたことですし、いちエンジニアとしては、もっと内部の「人の相合」を進めたいという気持ちが強いですね。ミネベアミツミの製品バリエーションと、技術レベルからすれば、個々の人や組織が持つ能力は高い。できることはまだまだたくさんあるはずですから。

稲本:その通りですね。私はミツミ電機出身の人間ですが、やはりモーターやスイッチなどの要素技術を一生懸命やってきた人たちは、自身の専門分野に閉じてしまいがちに感じることもあります。東京クロステックガーデンの仕掛けによって、他の要素技術とコラボレーションする楽しさをもっと知ってもらえたら。

鈴木:新しいコンセプトを持ったこの拠点を作ったこと自体が、そうした「壁」を壊していこうというメッセージとも言えます。さらに相合を促進するには、「相合することによってこんな価値が生み出せる」という成功事例を示していくことも大切でしょう。そうした事例をいかに生み出せるかが、我々に課せられたミッションであると考えています。

Talk 2. 「相合」のものづくり

要素技術の組み合わせで何ができるか?

新たな価値を創出し社会課題の解決をめざす

要素技術を活用した具体例についてお聞かせください。たとえば近年大きな変化が起きているモビリティ分野で、ミネベアミツミはどのような技術を打ち出しているのでしょうか。

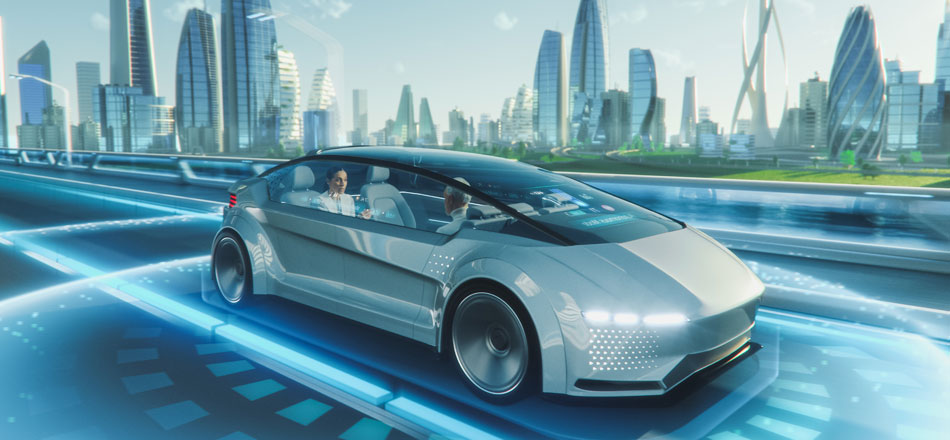

稲本:分かりやすいものですと、自動運転や自律運転でしょうか。これらのシステム自体は、主に自動車メーカーが開発をしていますが、システムの実現には道の状況を検知したり、対象物までの距離を測定したりするカメラやセンサーが欠かせません。そのセンサーのひとつである「レーザーレーダー」については、レーダーのエンジン部分の世界シェアをほぼミネベアミツミが握っており、独特な機構も私たちの技術が採用されています。

またミネベアミツミには、センサーに加えて高周波無線や電波の技術もありますので、「人が近づいたらドアを自動で開く」「車内に人が置き去りにされたことを検知して知らせる」といった機能の開発も、技術本部が中心となって手がけています。

あと、自律運転が実現すれば、ハンドルやアクセル操作は不要となり、車内はより快適な「空間」であることが求められるはずです。そうなれば、車内にもっとエンタメ性が求められていくでしょう。スマートフォンやゲーム機の要素部品を手がけてきた経験が、ここでも活かせるのではないかと考えているところです。

山﨑さんは、ロボティクスに携われていたと伺いました。

山﨑:はい、センサーやモーター、メカなど、ロボットに必要な要素技術は、この数年の取り組みでミネベアミツミの中に一通り揃ったように思います。ですので、今まさに「ここから」といった感じでしょうか。

稲本:技術フェーズはクリアして、次は「これをどうビジネスにするか」を考える段階ですね。たとえば、当社の工場で実際にロボットを使ってみるなどして、ユーザーがロボットに何を求めるのかをリサーチしてもいいでしょう。その結果を踏まえて、再び各要素技術を磨いていくこともあるかと思います。

山﨑:私が現在携わっている「モーター制御」がまさにその要素技術の部分で、いかに効率良くモーターを回せるか、といった技術開発をしています。ミネベアミツミは半導体も手がけていますから、この2つを連携させれば、より面白いモーター制御ができると思います。

稲本:冷却ファンに応用できそうですね。ファンを回すモーターの制御性が向上すれば「室温の微妙な変化に合わせて、風の量を小刻みに調整する」といった細かな制御も可能でしょう。さらにベアリングやICの技術も組み合わせれば、より省エネで、カーボンニュートラルにつながる冷却ファンができそうです。

山﨑:なるほど。データセンターの省エネ化はこれからの大きな課題です。世界中の膨大な数のサーバーやIT機器に搭載されたときの効果は計り知れないですね。

鈴木:これまで当社は、ベアリングやモーターといった製品をベースに、世の中が豊かになる進化に合わせて事業拡大を進めてきました。しかし、これから先は「社会的課題をどう解決するか」が大きなテーマになると考えています。このような、社会的課題を見据えたソリューションは、今後ますます求められるでしょう。これまで培った要素技術によって新製品や新事業を生み出し、いかに社会に貢献していくかが鍵になると思います。

Talk 3.ミネベアミツミの面白さ

技術を持ち、仕掛けていける側に立つ

世界を変えていく「本当の立役者」

ものづくり企業として、ミネベアミツミならではの面白さはどこにあると思いますか?

山﨑:繰り返しになりますが、多種多様な製品がありながら、それぞれの技術が高水準であることだと思います。ひとつの製品は、単体の技術だけで成り立っていないことがほとんどです。特定の分野に秀でたエキスパートでありながら、他の技術も知っていることが、これからの技術者に求められるのではないでしょうか。

私が前職から転職したのは、その危機感からでした。ひとつの技術しか視野になく、このまま世の中の進歩から取り残されたら怖いな、と。その点ミネベアミツミなら、他の技術を学びながら自分の強みを伸ばせると思いましたし、実際そうなっています。会社としても「クロステック」のコンセプトをより強く打ち出してきたことですし、今後さらにそのメリットを感じられるのではないでしょうか。

稲本:私が入社したころのミツミ電機はまさに「部品屋さん」で、大手メーカーから請けた仕事をキチっと仕上げる。でも「ソリューション」という意識はありませんでした。ところが、今は私たちの技術力をベースにしたソリューションが必要とされていることを実感します。最終製品メーカーのエンジニアが「こんなことをしたい」と企画を立てても、実現するための要素技術は外に求めざるを得ない。

裏を返せば、要素技術を持つ私たちは「こんなことができます」と仕掛けられる側にあります。家電から宇宙まで、相合によってどの分野にも全方位で提案ができる。当社は「デバイスメーカー」という、あまり表には出ない所にいますが、技術で世界を変えていく「本当の立役者」なんだと知ってもらいたいですね。

鈴木:自分たちで言うのもおこがましいですが、技術的に非常に魅力のある会社であることは間違いないでしょう。ただ、多彩であるがゆえに、その魅力をわかりやすく伝えにくいのもまた事実です。特にものづくり経験がない学生さんには、相合の魅力をイメージしてもらうことが難しいかもしれません。

その意味では、当社のテレビCMのキャッチコピー「世界をこっそり、ごっそり変えていく。」は、わかりやすいかもしれませんね。あまり目立たない存在だけども、実はスマホにも、家電にも、自動車にも、ロケットにも“こっそり”入っている。あらゆる分野で可能性が“ごっそり”ある、とエンジニアを志す学生の皆さんにも響けばいいなと思います。

Talk 4.求める人材像

多様な技術と人材を「クロス」させ

イノベーションを生み出す未来へ

皆さんが考える「ミネベアミツミが求める人材像」について教えてください。

稲本:知的好奇心が強い人ですね。気になることはどんどん探求してもらいたいし、上司や先輩にも積極的に話しかけてもらえたら。私自身、昔は寡黙なタイプだったのですが、この会社でかなり変わりました。こんなにしゃべるようになって(笑)。好奇心を受け止めてくれる環境があるからこそだと思っていますし、この新たな「クロステック」のコンセプトのもとで、その良さがさらに加速する予感もありますね。

山﨑:それは私も思います。このクロステックガーデンでも、社員同士で交流を図ろうと、さまざまな会を企画しました。普段はクールな人が多い印象ですが、実際に集まってみると想像以上に盛り上がるんですよ。あまり交流がなかった営業担当と開発担当が意気投合したり、アンケートにものすごい量の感想を書いてくれる人がいたりと、熱量がすごい。技術だけでなく、人と人の「クロス」も求められていると感じます。

鈴木:以前、社内のさまざまな技術をまとめて新しい価値を生み出せる「プロデューサー型エンジニア」という人材像を提示しました。相合でものづくりを進めるには、相手にコンセプトを理解してもらわないといけません。説明能力や表現力を伴ったエンジニアは、これからは活躍の場も多いと思います。

最後に、ものづくり業界を志望する学生にメッセージをお願いします。

山﨑:ミネベアミツミは、情熱さえあれば比較的自由に技術に打ち込める会社です。そうした風土を活かしながら「本当に世の中に役に立つものとはなにか」という視点を持って、ワクワクした気持ちで開発ができる環境を整えていきたいですね。ぜひ門を叩いてもらえたら嬉しいです。

稲本:やりたいことがある人はもちろん、やりたいことがはっきりしていない人にも、なんらかの夢を与えられる会社だと思っています。多くの要素技術をはじめ、世界の名だたる企業との取引もある。「ここでできることは、あなたが想像している以上にあるよ」と伝えたいですね。

鈴木:当社の特徴を表す言葉のひとつに“ダイバーシティ”があります。以前より、ミネベアミツミは工作機械から構成部品まで自社ですべて製造する「垂直統合生産システム」を強みとしており、今度は相合によってそれらの製品群を横につなごうとしている。つまり、縦方向と横方向の接点をはじめ、社内にはさまざまなポジションが存在しています。より多様な人材が融合し、最大限の成果を育む仕掛けのひとつが「クロステック」。技術的な意味でも、地理的な意味でも当社のフィールドは広く、どのようなタイプの人でも活躍できる場所がきっとあります。私自身も、これからどんなイノベーションが生まれるのか、とても楽しみにしています。

本文の終わりです