現在位置

ここから本文です

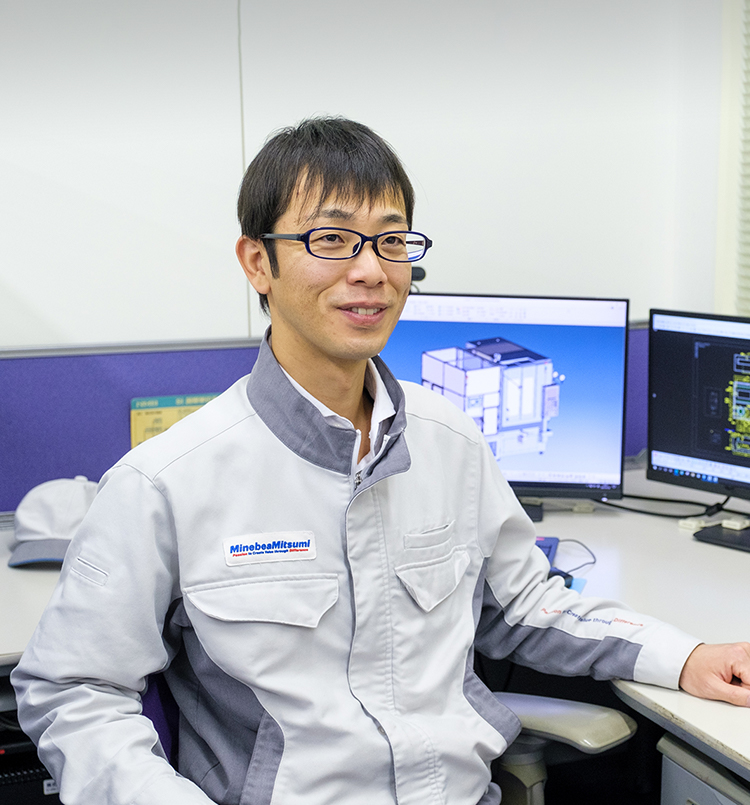

生産技術・設備開発

設備機器製造部門 設備機器製造部

ベアリングの製造設備を

作り上げる

H.K 2008年入社/理工学部機械工学科

入社

理由

学生時代は機械工学科で学んでおり、在学中から精密機械加工の技術に興味がありました。ミネベアミツミは垂直統合生産システムによって、工作機械から構成部品まで全て自社で製造しており、その根幹ともいえる工作機械の設計に憧れて入社しました。

現在の仕事

考えうる問題を事前に洗い出す

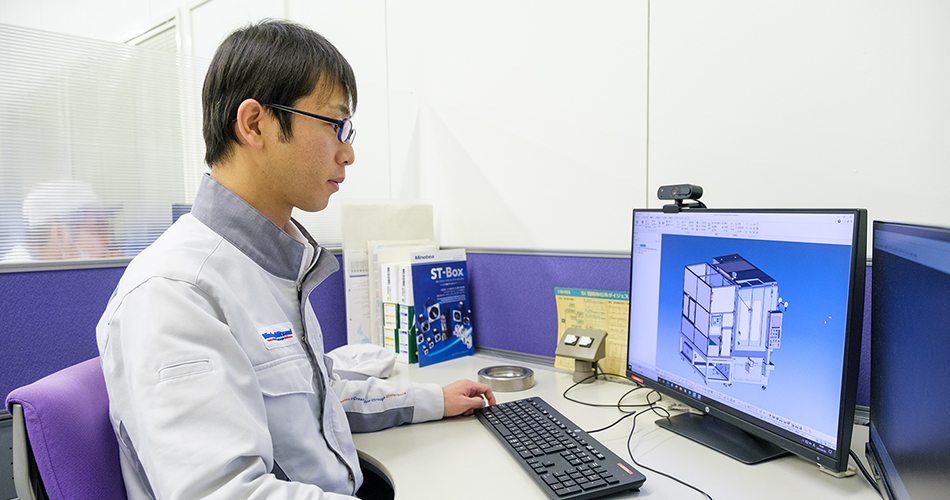

私が所属する設備機器製造部では、自社内で使用するための製造設備全般の設計から組立、立ち上げを行っています。私は加工機の設計から立ち上げを担当しており、現在はガラスと液晶を貼り合わせる機械の設計に携わっています。カーナビやスマートフォンで使用される部品を製造するもので、ミネベアミツミでは初の工法を採用したものです。全長7mほどの大型機械であり、10ミクロン単位の高さをつけて樹脂を塗布できる精密さが求められます。納期は限られているため、作業の手戻りは許されません。必要となる制御や、考えうる問題を洗い出し、事前の対策を怠らないように心がけています。

設計は6人のチームで行っており、私はプロジェクトリーダーを努めています。それぞれが別のユニットを担当しているため、情報共有は必要不可欠です。離れた席でもお互いに画面を共有しながら会話ができるよう、ネットを利用し画面をいつでもつなげられる状態にし、相談しやすい環境を作っています。お互いの知識を補完し合うことで、相乗効果が生まれるのです。メンバーの仕事が効率良く進むよう気を配るのも、リーダーの大切な仕事です。

転機となった出来事

主体的に判断を下し、客観的な視点を取り込む

入社8年目のとき、大型ベアリングの研削機について、新規設計から立ち上げまでを担当しました。このとき設計した研削機は、これまでの設備にない特殊な加工方法を搭載するため、設計には十分な時間が必要でしたが、納期の関係から短期間で立ち上げる必要がありました。

通常の加工方法とは違い研削する位置によって細かい砥石の制御が必要になります。立ち上げに至るまでには、要求仕様を満たすために細部を調整する場面も出てくるはず。そう思い、制御プログラムに補正機能を追加するよう提案しました。もともとの仕様にはない機能でしたが、実際の運用ではやはり補正が必要になり、立ち上げをスムーズに進めることができました。

検討は他部署のベアリング担当に協力を仰ぐなど、知見を集約して進めましたが、それでも想定外のトラブルがいくつか起きました。自らが主体となり判断すること、他者の意見に耳を傾けること、そして、決して慢心しないこと。より精度の高い設計を実現するため、今も心がけるようにしています。

将来の夢

ベアリングはもっと高精度になれる

ミネベアミツミのベアリングは既に高い精度を誇っていますが、さらに高精度化するためには加工機の高精度化も必要と感じています。時代とともに新たな技術や材料が続々と生まれていますし、現在の製造設備においてもさらにバージョンアップができる部分があるはずです。近年は電気自動車や多関節ロボットなど、より高精度なベアリングが求められる傾向にあり、さらなる高精度化に向けた土壌も整っていると感じます。

一段上のスペックを目指すためには、特殊な材料や新たな機構など、さらに知識を蓄えなければなりません。今ある技術に満足せず、さらなる超高精度化を目指し、「ベアリング加工機といえば軽井沢工場の設備機器」だと言われるように、部署全体のレベルを底上げできたらと思います。

1日のながれ

- 08:00

- 出社・メールチェック

- 09:00

- 機械の設計

- 11:00

- 部署内でのデザインレビュー

- 13:00

- 機械の設計

- 15:00

- 事業部(ユーザー部門)とのデザインレビュー

- 17:30

- 退社

オフタイム

登山が好きで、妻や同僚と一緒に山で楽しく休日を過ごしています。長野県に住んでいるため山が近く、登山には最高の環境ですね。再び槍ヶ岳登頂することを目標として、道具を揃えつつ徐々に体を作っているところです。

本文の終わりです